目前访问量:3028

天涯共此一轮秋 作者 黄玲

<天涯共此一轮秋> 作者 黄玲

一年里的桩桩盼头,在孩子心里排着队。元宵的糯、粽子的香,一桩接一桩。可盼到天高云淡,风里透出些许凉意,心里那块最甜的角落,便完全被中秋节占满了。那不只是一个月亮最圆的夜晚,更是被甜香包裹、实实在在的良宵佳节。

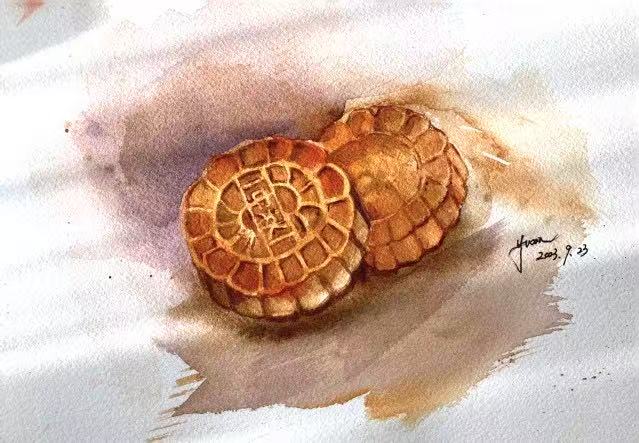

我们那时的月饼,花样单纯,无非苏式与广式两家天下。苏式月饼,总带着一身酥松,轻轻一碰,那皮便簌簌地落,像金黄的雪。内里是扎实的五仁、或是咸甜交织的火腿椒盐,总要嵌些红红绿绿的丝,透着热闹。广式月饼要时尚一些,油润润的饼皮,紧紧包裹着绵密的豆沙或清甜的椰蓉。若能吃到一枚里头藏了咸蛋黄的,那便是了不得的盛宴,足以在小伙伴中间炫耀好几天。

我居住的小城在沪宁线上靠近上海,晓得上海有一种更奇特的“鲜肉月饼”。若有幸得人从上海带回一盒刚出炉的,捧着那温热的油纸包,一口咬下,酥皮混着鲜美的肉汁,在口腔里炸裂,那股子满足,足以熨帖一整个秋天的念想。

家里的口味,也在这月饼上分了派别。父亲与母亲是苏式月饼的忠粉,爱那传统的丰腴与满口余香。我却是不依的,嫌它过于甜腻,更恼那吃一口便落满一身的碎屑。我是独爱广式月饼,且非椰蓉不可。那份执拗,如今想来,竟是孩子气里带着一点对自己口味的捍卫。

最特别的,是父亲手作月饼。他并不满足于市面上的滋味,总要在中秋前,亲自下厨,做他独一份的“橘味月饼”。那香气是独特的,清冽的橘香调和了面油与糖的甜腻,飘得满屋都是。他每次都多做有一些,让我分送给邻舍与亲友。那时觉得老父亲有点小题大做,如今回想,那月光下送去的心意,竟是比月饼本身更甜的人情往来的温度。

后来,我到了日本。这里是没有中秋的。日历上平平淡淡翻过的一页,没有一丝属于中秋的气味。可我的胃,我的记忆,却固执地醒着。越是临近那个日子,心里越是感到缺点什么,仿佛缺了那一口甜,月亮便算不得圆。

于是去东京的中华物产店里去寻。寻是寻得到的,只是那价格,总要让人暗暗换算一番,便觉得手中的月饼沉甸甸的。买回几个莲蓉口味的,用刀小心地切成匀称的小块,沏上一壶滚烫的绿茶,一小口热茶一小口月饼地细品。那味道,似乎对了,又似乎总差了一点什么。至于那热腾腾的上海鲜肉月饼,更是成了奢望。直到有一次,在一家不起眼的上海料理店,菜单上竟赫然写着“鲜肉月饼”。我几乎是带着朝圣般的心情点了一份,待那熟悉的热气与酥香在口中化开时,眼眶竟有些潮润了。那吃的已不单是月饼,是一段被找回的、热乎乎的旧时光。

今夜散步,抬头又见月儿渐丰盈。风里似乎飘来一丝清甜,是记忆里江南金桂的香味。舌尖上,仿佛也泛起了父亲手作月饼那淡淡的橘皮香。一个念头忽然变得无比坚定:今年,我要自己动手了。或试着复刻那油酥鲜香的上海鲜肉月饼,或凭着模糊的记忆,去追寻父亲那独门配方里的橘香。不为别的,只为在那氤氲的热气里,能与逝去的亲人,与遥远的故乡,静静地待上一小会儿。

“海上生明月,天涯共此时。”中秋之夜,我当对月举杯,向着故乡的方向,将那杯中的月光与思念,一饮而尽。

水彩 于鑫

一年里的桩桩盼头,在孩子心里排着队。元宵的糯、粽子的香,一桩接一桩。可盼到天高云淡,风里透出些许凉意,心里那块最甜的角落,便完全被中秋节占满了。那不只是一个月亮最圆的夜晚,更是被甜香包裹、实实在在的良宵佳节。

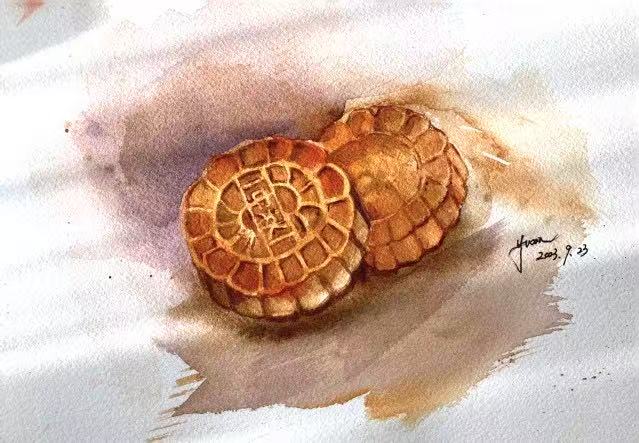

我们那时的月饼,花样单纯,无非苏式与广式两家天下。苏式月饼,总带着一身酥松,轻轻一碰,那皮便簌簌地落,像金黄的雪。内里是扎实的五仁、或是咸甜交织的火腿椒盐,总要嵌些红红绿绿的丝,透着热闹。广式月饼要时尚一些,油润润的饼皮,紧紧包裹着绵密的豆沙或清甜的椰蓉。若能吃到一枚里头藏了咸蛋黄的,那便是了不得的盛宴,足以在小伙伴中间炫耀好几天。

我居住的小城在沪宁线上靠近上海,晓得上海有一种更奇特的“鲜肉月饼”。若有幸得人从上海带回一盒刚出炉的,捧着那温热的油纸包,一口咬下,酥皮混着鲜美的肉汁,在口腔里炸裂,那股子满足,足以熨帖一整个秋天的念想。

家里的口味,也在这月饼上分了派别。父亲与母亲是苏式月饼的忠粉,爱那传统的丰腴与满口余香。我却是不依的,嫌它过于甜腻,更恼那吃一口便落满一身的碎屑。我是独爱广式月饼,且非椰蓉不可。那份执拗,如今想来,竟是孩子气里带着一点对自己口味的捍卫。

最特别的,是父亲手作月饼。他并不满足于市面上的滋味,总要在中秋前,亲自下厨,做他独一份的“橘味月饼”。那香气是独特的,清冽的橘香调和了面油与糖的甜腻,飘得满屋都是。他每次都多做有一些,让我分送给邻舍与亲友。那时觉得老父亲有点小题大做,如今回想,那月光下送去的心意,竟是比月饼本身更甜的人情往来的温度。

后来,我到了日本。这里是没有中秋的。日历上平平淡淡翻过的一页,没有一丝属于中秋的气味。可我的胃,我的记忆,却固执地醒着。越是临近那个日子,心里越是感到缺点什么,仿佛缺了那一口甜,月亮便算不得圆。

于是去东京的中华物产店里去寻。寻是寻得到的,只是那价格,总要让人暗暗换算一番,便觉得手中的月饼沉甸甸的。买回几个莲蓉口味的,用刀小心地切成匀称的小块,沏上一壶滚烫的绿茶,一小口热茶一小口月饼地细品。那味道,似乎对了,又似乎总差了一点什么。至于那热腾腾的上海鲜肉月饼,更是成了奢望。直到有一次,在一家不起眼的上海料理店,菜单上竟赫然写着“鲜肉月饼”。我几乎是带着朝圣般的心情点了一份,待那熟悉的热气与酥香在口中化开时,眼眶竟有些潮润了。那吃的已不单是月饼,是一段被找回的、热乎乎的旧时光。

今夜散步,抬头又见月儿渐丰盈。风里似乎飘来一丝清甜,是记忆里江南金桂的香味。舌尖上,仿佛也泛起了父亲手作月饼那淡淡的橘皮香。一个念头忽然变得无比坚定:今年,我要自己动手了。或试着复刻那油酥鲜香的上海鲜肉月饼,或凭着模糊的记忆,去追寻父亲那独门配方里的橘香。不为别的,只为在那氤氲的热气里,能与逝去的亲人,与遥远的故乡,静静地待上一小会儿。

“海上生明月,天涯共此时。”中秋之夜,我当对月举杯,向着故乡的方向,将那杯中的月光与思念,一饮而尽。

水彩 于鑫

#{{item.rowno}} {{item.content}}

{{item.reg_date | date}} {{item.acc}} {{item.ref}}